染发究竟会不会致癌?这一直是个备受关注和争议的话题。我们先看看专家学者们都有哪些说法吧!

1963年,有研究发现美发师易患膀胱癌;

1971年,英国学者提出染发剂能使妇女患乳癌的机会增加;

1977年,美国学者证实,美发师患肺癌的机会较高;

1978年,专家报告说时常染发的妇女淋巴球染色体断裂的较多;

2005年,《美国医学会杂志》刊发了一篇文章,称西班牙圣地亚哥德孔波斯特大学的Bahi Takkouche教授及其合作者对已发表的研究进行mata-分析后,发现染发剂并不增高膀胱癌或乳腺癌风险;

2019年,《国际癌症杂志》上的一项研究显示,使用永久性染发剂的女性患乳腺癌的风险比不使用者更高,该研究追踪了5万多名35-74岁女性,平均追踪时间为8年多,发现定期使用永久性染发剂的女性患乳腺癌的风险增加了9%;

2020年,《英国医学期刊》上发表了一篇文章,称针对12万名研究者长达36年的随访研究表明,个人使用永久染发剂与大多数癌症发病风险和癌症相关死亡风险之间未见显著相关性,即便是那些36年间染发超过200次的个体;

2023年,央视《健康之路》栏目专家提醒,长期频繁染发会增加人体接触芳香胺类化学物质的几率,继而可能导致肿瘤患病率的增加,包括基底细胞癌、卵巢癌和淋巴瘤等。

关于染发剂与癌症关系的争议和研究仍在持续,而争议的核心在于永久性染发剂中广泛使用的化学物质——对苯二胺及其相关的芳香胺类化合物。对苯二胺因其对毛发角蛋白具有强烈的亲和力,染色牢固、着色持久,从而成为永久性染发剂的关键成分。

2020年11月27日,世界卫生组织(WHO)下属的国际癌症研究机构(IARC)对最新的致癌物名单进行了更新。对苯二胺仍然归于3类致癌物,也就是目前尚无法确认是否有致癌性,对人体致癌性的证据不充分,对动物致癌性证据不充分或有限,或者有充分的实验性证据和充分的理论机理表明其对动物有致癌性,但对人体没有同样的致癌性。

尽管一些研究表明,对苯二胺可能通过皮肤、吸入等方式被人体吸收并在体内积蓄,具有一定的致癌性,可能诱发白血病、膀胱癌、乳腺癌等,但其致癌的机理并不明确,因此国际癌症研究机构仅将其归为3类致癌物。

正所谓“抛开剂量谈毒性,都是耍流氓”,在中国,对苯二胺在染发剂中的使用量受到严格法规控制,最大容许浓度限制在2%以内。这意味着,只要是正规厂家生产的、符合国家标准的染发剂,其对苯二胺的含量都在安全范围内,消费者无需过分担心其致癌风险。

因此,在选择染发产品时,应查看包装是否带有“国妆特字”标识,并控制染发频率,专家建议每次染发时间间隔在4个月以上。

同时,苯胺类染发剂的强致敏性也不容忽视,它可能引起皮肤瘙痒、发红、皮疹、水疱、肿胀、溃烂以及毛发脱落等不良症状。

因此,在染发前一定要做好过敏测试,使用时要佩戴好一次性手套,避免直接用手接触染发剂。在头颈部及手部存在皮肤破损时不建议使用染发剂,最好等到皮肤屏障修复完毕时,再进行染发。

科学家们一直在积极寻找更安全的染发剂替代品,而天然植物成分就成了首选。但目前市面上,尚未出现完全由纯植物制成的染发剂,它们或多或少都有添加其他化学成分。这主要是因为纯植物染发成分的提取成本高昂,且固色效果不佳,容易在洗涤过程中脱落。

此外,一些不法商家利用消费者对天然植物成分的偏好,进行虚假宣传,甚至添加重金属,如银离子,并声称产品为纯天然。因此,消费者在选择染发剂时,不应盲目迷信“纯植物”标签,而应仔细查看产品的成分表。

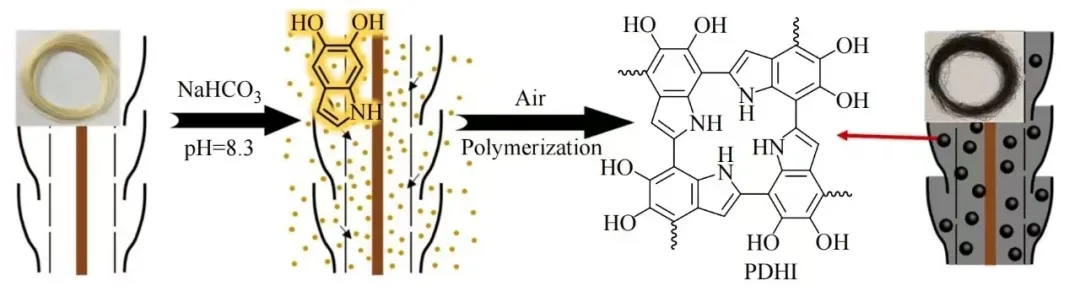

值得期待的是,科学家们正在研究一种新型的黑色素类染发剂。研究发现,头发中的黑色素是由酪氨酸在生物酶的作用下,经过一系列生化反应生成的5,6-二羟基吲哚(DHI),DHI是黑色素的前体物质,经过氧化后转变为黑色素,赋予头发自然黑色。当毛囊细胞无法产生足够的DHI时,头发会因缺乏黑色素而逐渐变白。

DHI染发过程图

受此启发,科学家们经过不懈努力,目前已成功在体外合成了DHI。由于DHI的化学结构和功能与人体内的黑色素相同,以DHI为主要成分的染发剂,染发条件更温和,致敏性也更低。据报道,欧盟已于2024年1月9日批准了首个以黑色素为基础的黑发产品上市。

随着技术的发展,相信在不久的将来,市面上会有更多更健康、更安全的染发剂上市,让我们在追求美丽的同时,也能保持健康。

END