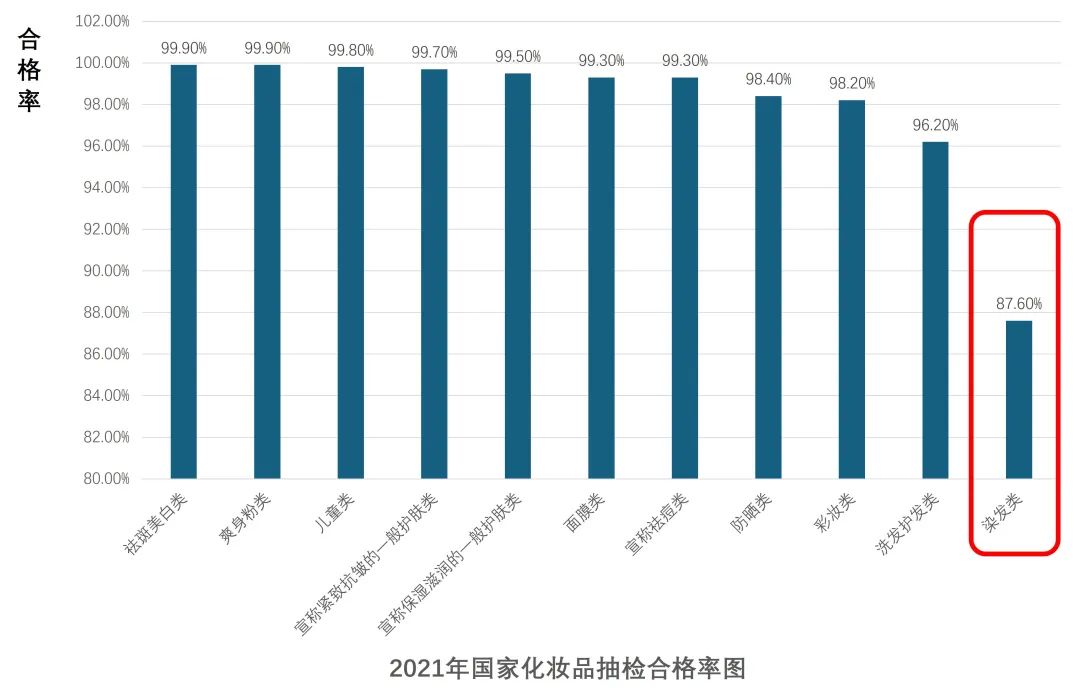

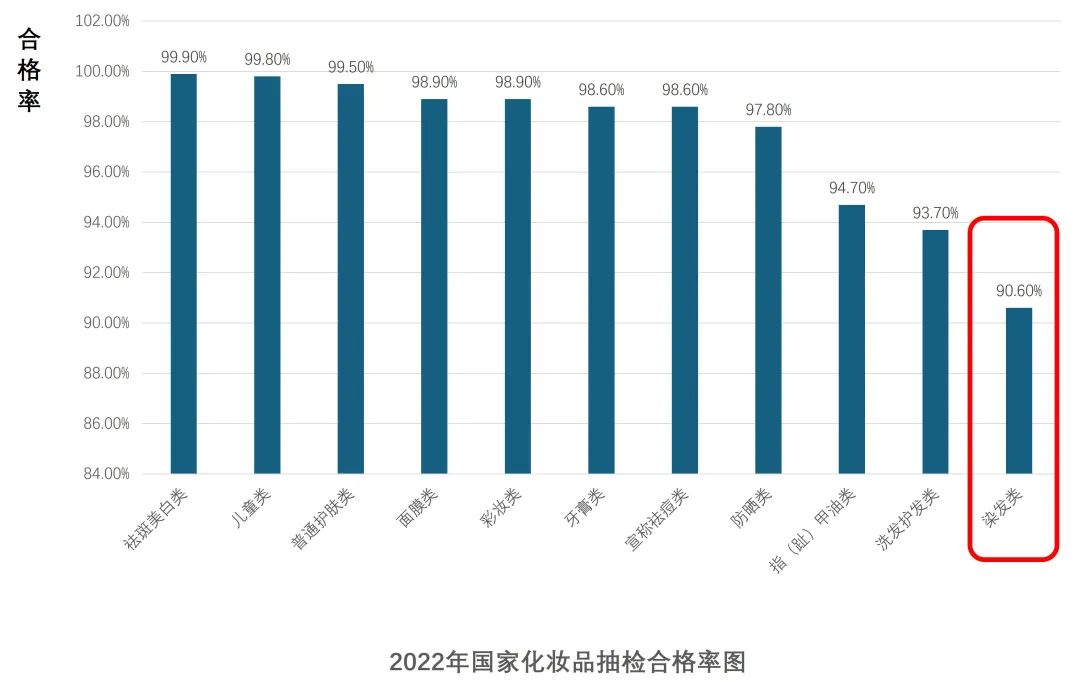

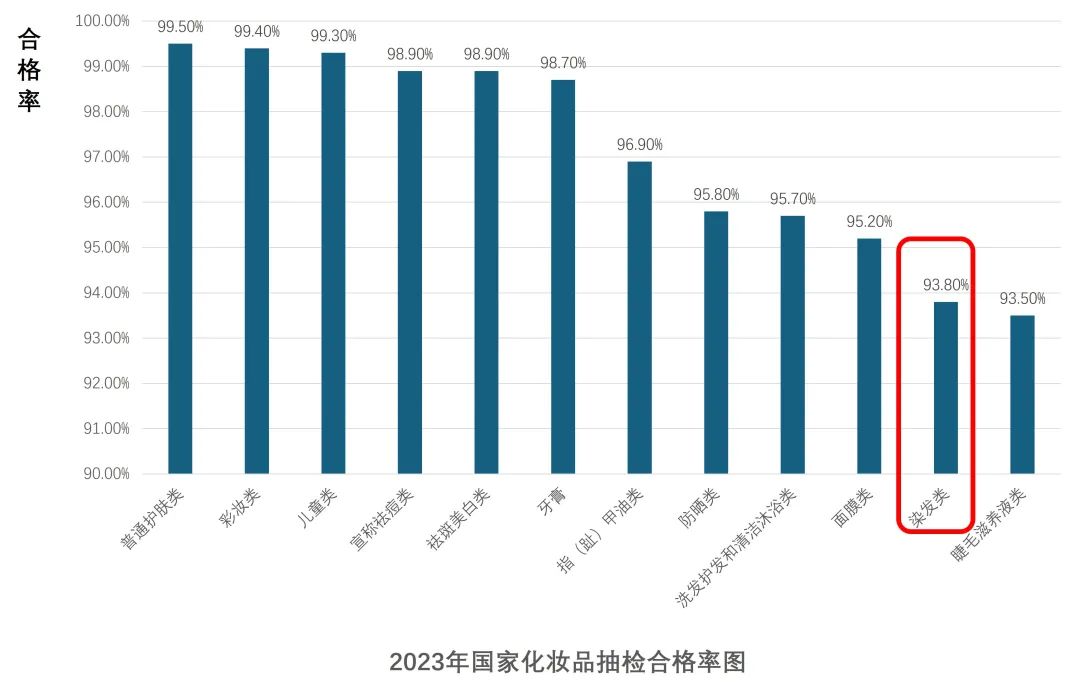

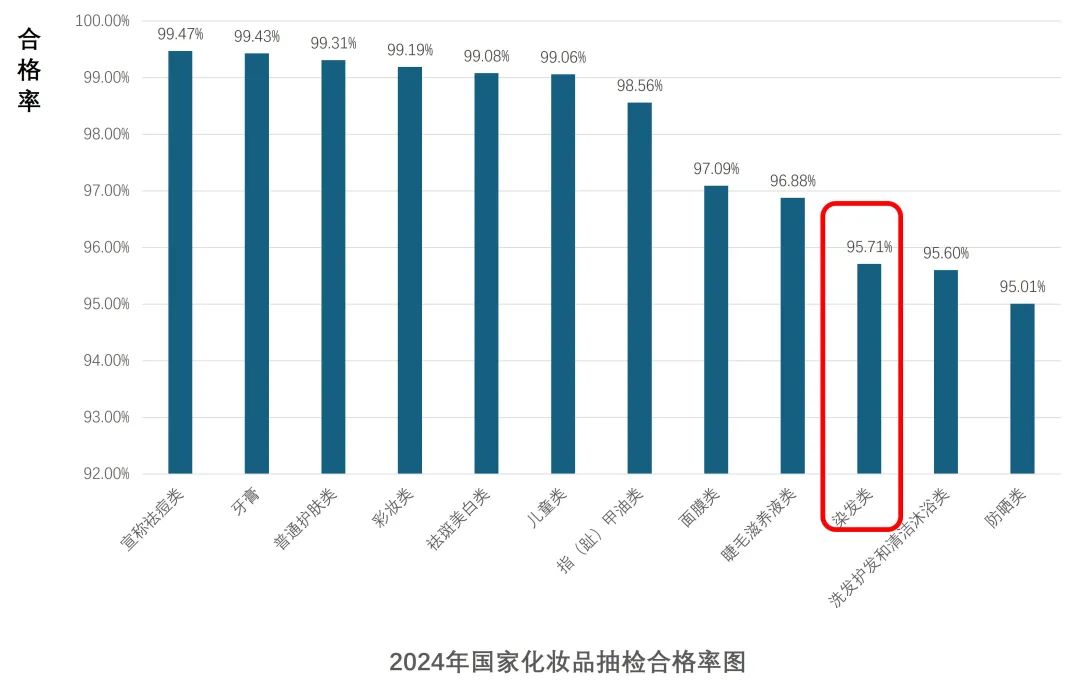

在国家药监局连续四年(2021~2024 年)发布的化妆品抽检年报中,揭示了一个不容忽视的现象:染发类产品的合格率,在所有化妆品品类中 “稳居” 末位。

2021年:染发类合格率仅为 87.6%,在 11 类化妆品中排名最末,远低于护肤类、面膜类等 99% 以上的合格率;

2022年:合格率小幅提升至 90.6%,但仍在 11 类产品中位列倒数第一;

2023年:合格率达93.8%,持续改善,但在12类产品中依旧垫底;

2024年:合格率创四年新高,达95.71%,但仍低于整体平均水平,持续垫底。

与普通护肤、彩妆等高频达标品类相比,染发类的合格率差距显著。那为何染发剂会成为化妆品安全监管的“顽疾”呢?

合格率低迷的深层原因

其实,染发剂合格率长期垫底,并非单一因素所致,而是原料特性、生产流通与消费市场共同交织的结果。

1、原料与配方:安全与功效的天然博弈

染发剂的核心功能是通过化学作用改变毛发颜色,这一特性决定了其高风险属性。目前市场上主流的氧化型染发剂,依赖对苯二胺、间苯二酚等氧化染料与过氧化氢的化学反应实现色素沉积 —— 但这些成分本身具有强致敏性。

国际化妆品原料标准委员会(INCI)明确将对苯二胺列为 “高风险致敏原”,我国《化妆品安全技术规范》虽允许其使用,但严格限定浓度≤2%。然而,部分企业为追求 “快速上色”“持久固色” 的效果,可能违规超量添加,或用工业级染料替代化妆品级原料,直接导致产品不合格。

此外,染发剂配方需平衡 pH 值、氧化反应速率等多重参数,任何环节失衡都可能引发安全问题。例如,过氧化氢浓度过高会加剧头皮刺激;染料分散不均则可能导致局部重金属(如铅、汞)残留超标,进一步拉低产品合格率。

2、生产与流通:中小企业合规能力薄弱

染发剂生产对工艺精度要求极高,但行业内中小企业占比高、合规能力不足的问题突出。一方面,染发膏的乳化、搅拌、灌装等环节需严格控制温度与时间,否则易出现成分分层、有效物含量不均等问题;另一方面,部分代工厂为压缩成本,省略原料纯度检测、成品稳定性测试等关键步骤,导致不同批次产品质量差异大。

流通环节的监管漏洞进一步放大了风险。染发剂是网络销售的热门品类,而电商平台的 “小众品牌”“私人定制” 等渠道常规避备案与抽检。尽管 2021 年起,国家药监局采用 “现场抽样 + 网络抽样” 扩大监管范围,但网络渠道的隐蔽性仍使部分无中文标签、无生产资质的 “三无产品” 流入市场,直接拉低了整体合格率。

3、消费市场:认知偏差与需求错配

消费者对 “快速显色”“持久固色” 的追求,间接助推了高风险产品的流通。部分企业为迎合这一需求,违规添加高浓度染料或禁用成分(如硝酸银);而另一部分消费者轻信 “天然植物染发” 的宣传,购买无备案的 “网红产品”—— 这些产品往往未经过敏测试,风险更高。

消费端的认知偏差与需求错配,形成了 “企业违规 - 消费者买单 - 市场恶性循环” 的怪圈,进一步拖累了染发剂的整体安全水平。

破局之路:协同发力推动质变

尽管挑战重重,但染发剂的安全水平已在多方努力下逐步改善。2021-2024 年合格率从 87.6% 提升至 95.71%,正是各方协同的成果。

监管深化:《化妆品监督管理条例》的深化实施,推动监管能力和水平大幅提升。通过 “线上 + 线下” 全渠道抽样、飞行检查常态化等措施,违规企业的违法成本显著提高,倒逼行业规范生产。

技术革新:新型绿色原料(如人造黑色素等)正在逐步替代传统苯胺类原料,从源头上减少致敏风险,在保证染发效果的同时降低安全隐患。

消费引导:“成分溯源” 科普不断加强,越来越多的消费者学会通过国家药监局数据库查询产品备案信息,理性选择合规产品,减少对 “网红产品”“三无产品” 的追捧。

染发剂合格率的提升,是产业升级的缩影,更是保障公众用妆安全的底线。唯有企业强化合规意识、监管织密防控网络、消费者提升辨别能力,才能逐步破解困局,让染发剂真正成为“美丽加分项”,而非“安全隐患源”。

END