我们常听说的“隐形轰炸机”、“隐形无人机”等,它们是怎么隐形的呢?

1983年,美国推出的人类历史上第一代隐身战斗机F-117A“夜鹰”服役后,在1989年美军入侵巴拿马和1991年海湾战争中大显身手,屡立战功,引起了世界各国军队的广泛关注。

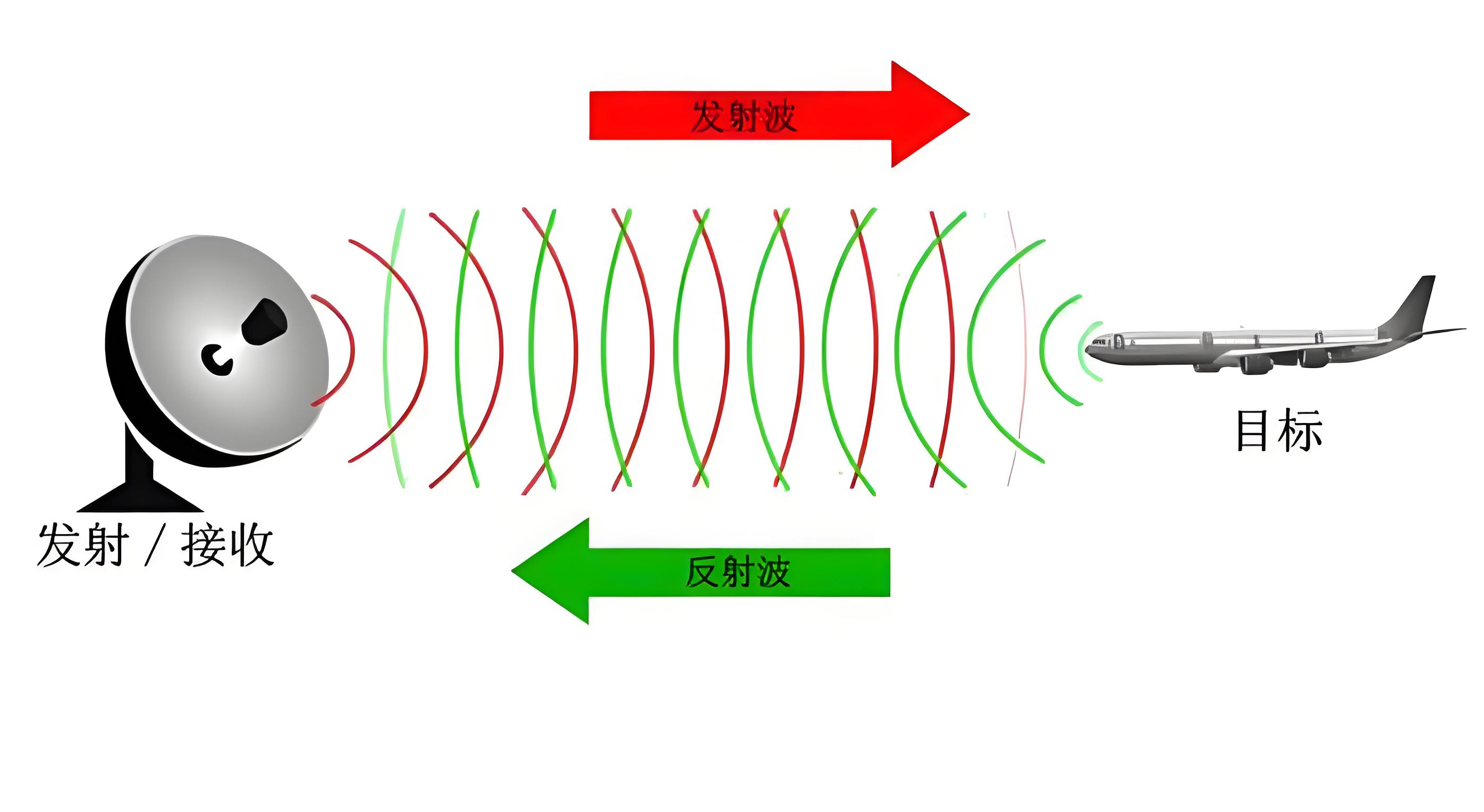

飞机隐形,不是指飞机真的变成全透明的,看不见了,而是主要对付雷达,让雷达“看不见”。雷达侦测飞机,靠的是发射电磁波,它撞到飞机能给弹回来,告诉雷达这有情况。而飞机要想隐形,就得把雷达发射的电磁波给减弱或消除。说白了,就是让电磁波来了就别回去了,这样,接收不到反射波的雷达就探测不到飞机,飞机也就隐形了。那么,怎么样才能减弱或消除雷达发射过来的电磁波呢?其中最重要的两种技术就是形状和材料。

形状:隐形飞机的外形上避免使用大而垂直的垂直面,最好采用凹面,这样可以使散射的信号偏离力图接收它的雷达。例如,在海湾战争中发挥重要的F-117A“夜鹰”隐形战斗机采用的多面体技术;SR-71“黑鸟”飞机和B-1隐形轰炸机采用的弯曲机身等。这些飞机的造型之所以较一般飞机古怪,就是因为特种的形状能够完成不同的反射功能。

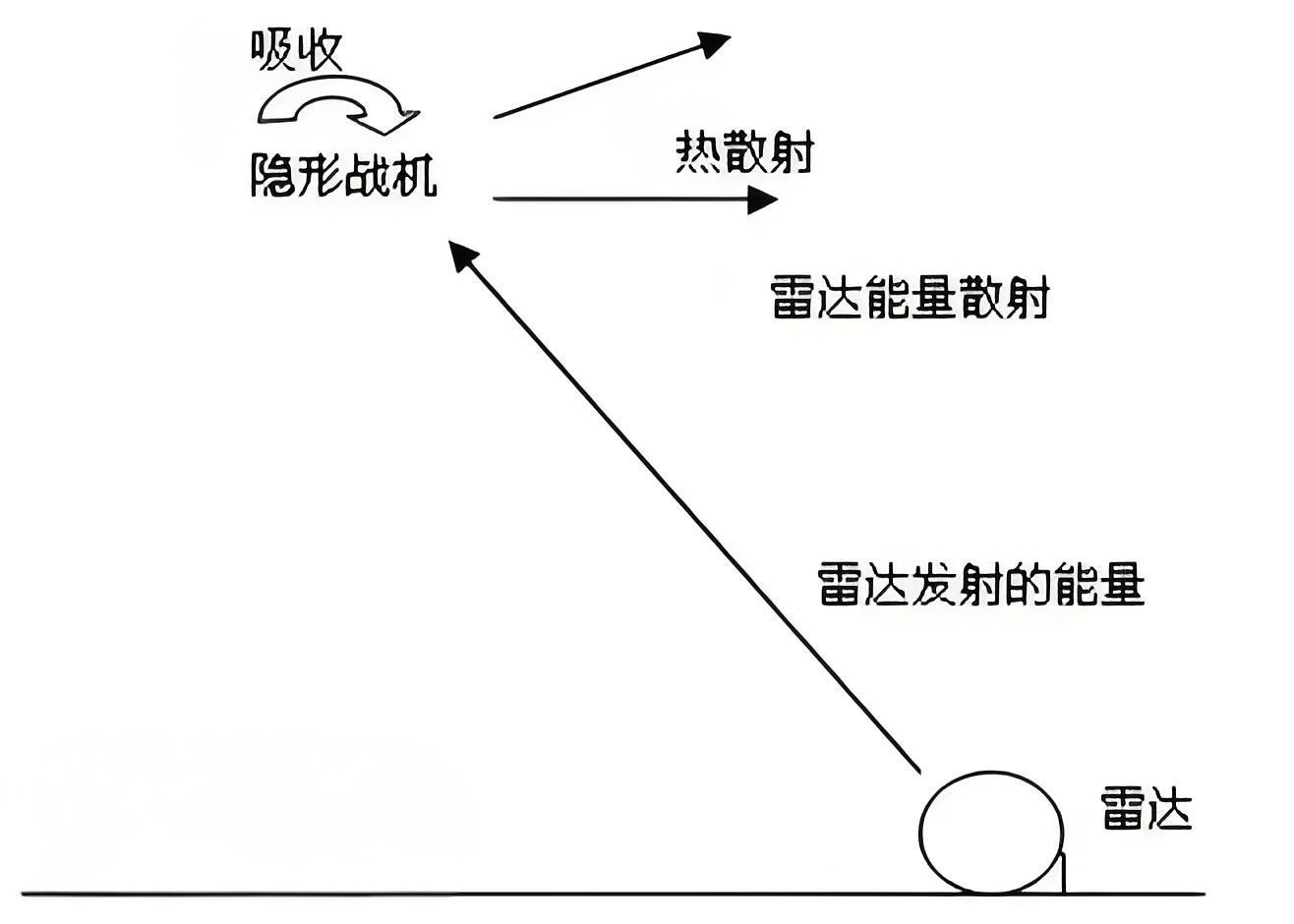

材料:在飞机表面涂覆吸波材料。吸波材料是将雷达电磁波吸收到内部并衰减掉,而不是反射,继而达到隐身的效果。由于战场武器装备可能同时面临雷达、红外、激光以及可见光等探测手段的威胁,因此还有许多其他涂料,如红外隐身涂料、声纳隐身涂料、手性吸波材料、导电高聚物材料以及等离子隐身技术等等。

而近年来,一种新型吸波隐形材料备受美国空军关注,那就是黑色素吸波隐形材料。黑色素,是一种天然的生物色素,广泛存在于生物体内,它在生物体内承担着多种生理功能。动物体内的黑色素主要是发挥紫外-可见光的防护与生理调节功能,而微生物体内的真菌黑色素具有吸收高能辐射的能力。正是这一特性,启发了科学家们将其应用于吸波隐形材料的开发。

目前,黑色素在吸波隐形材料方面的研究还处于初级阶段,但我国科学家已经取得了一些令人鼓舞的成果。

黑色素吸波隐形材料的应用前景非常广阔,有望推动新一代导弹、火箭等装备的轻量减薄升级,并提供多功能隐身一体化涂层的潜在解决方案。

隐形,只是吸波材料军用端的应用,而吸波材料近年来不论是军用材料还是民用材料都快速发展,不断拓宽应用场景,如智能网联汽车、柔性电路、智能穿戴设备等,其市场空间巨大,蓬勃发展的吸波材料产业或将迎来新一轮的革命与机遇!